心筋梗塞は心筋への血流が不足して起きる。だから心筋梗塞を防ぐには心筋への血流を増やさなければならない。ところが血圧降下剤は、血流を減らして血圧を下げる薬である。だからこの「かかりつけ医」の治療は、首吊りの足を引っ張るようなものである。日本の血圧医療ではこういうアベコベの治療が普通に行われている。みなさん「血圧の正しい物理学」を知って自衛しましょう。

ダウンロードできます⇝血圧の正しい物理学 PDF版

血液循環は物理現象である

血液循環は、血液という流体が、心臓というポンプで押し出されて、血管というパイプの中を循環する物理現象である(下図)。

心臓から送り出された血流が、毛細血管で抵抗に会って、動脈に血圧が生じる。心臓や血管は臓器だから医学で取り扱う事象である。しかし血圧は臓器ではなく、血流と血管が作り出すひとつの物理的事象である。それは単純に流体力学の法則で説明できる現象である。すなわち血圧は、医学で取り扱う以前に、まず物理学的に考察すべきであり、物理学として正しく説明されるべきである。

流体力学の原理:抵抗がなければ圧力は発生しない

抵抗がなければ圧力は生じない。これが圧力の根本原理である。力自慢がいくらグイグイ押しても、相手が抵抗しなければ「のれんに腕押し」となるだけで、力は発生しない。相手が壁で、しっかり抵抗があると、力が発生するのである。

血圧も同じで、心臓が頑張って血液を送っても、それだけでは血圧は発生しない。血管に抵抗がなければ圧力は生じないのである。心臓にできることは、血液を送り出すことだけである。心臓は、血圧を上げることはできないのである。血圧について理解のある医療者でも、「血圧を上げて血を送る」とよく言う。しかしそれは順序が逆である。正しくは「心臓が血を送ると、血管抵抗によって血圧が発生する」のである。

血圧のオームの法則

流体の要素に、流量、抵抗、圧力、の3つがある。その3つの間には次の計算式が成り立っている。

流量 X 抵抗 = 圧力

これは流体一般に成立する計算式で、電流回路におけるオームの法則「電流x抵抗=電圧」と同じである。3要素のうち、流量は流体、抵抗は管、という物質的基盤を持つ独立事象で、それぞれ独立して変えられる。しかし圧力は物質ではない。圧力は、流量と抵抗という物質によって作られる物理現象であり、それは流量と抵抗に従属して変動する。圧力が変動する時、その背後で必ず流量か抵抗が変動しているし、流量と抵抗を変えずに、圧力を変えることはできないのである。

血圧 血流量 血管抵抗、の間にも同じ計算式が成立している。

血流量 X 血管抵抗 = 血圧

この式は実際に医療界で「肺高血圧の治療」で使われている。すなわち医療界が承認している計算式である。本稿ではこれを「血圧のオームの法則」と呼ぶことにする。

この式で血流量か血管抵抗か、どちらかがゼロになれば、血圧はゼロになる。ただし今は血液循環の話をしていて、血流が存在することは大前提である。だから血流をゼロと仮定することはない。だからこの式の意味するところは「血管抵抗がなければ血圧は存在しない」ということである。血圧は血管抵抗がスクリーンに落とした影である。血圧の実体は血管抵抗なのである(下図)。

「あなたは血圧が高いですね」と医療者が言うとき、それは「あなたは血管抵抗が大きいですね」と言っているのである。なんだか禅問答のようだが、ほとんどの医療者がこの基本的な事実を理解していない。だから冒頭の投書にあるようなアベコベの治療が起きるのである。しかしここを理解すれば、血圧の問題は中学生でも分かる単純な話になるのである。

流体工学の実習

流体の圧力は、下図のような装置を作って実験することができる。

たとえば工業高校の実習で、先生が流量と抵抗を指定して、流量計と調節弁を見ながらその指定値を実現して、圧力を測定してみましょう、という実習をしたとする。その結果、下図のグラフが得られる。横軸は実験回である。

先生はあらかじめ、指定した流量と抵抗から「流量x抵抗=圧力」という血圧のオームの法則の計算で圧力を計算してあるので、生徒が提出した測定結果で、実習の成績をつけることができる。

血液循環でも起きている現象は同じである。血流量は心臓のパワーによって年令変化し、血管抵抗は血管の中の油汚れとか、血液の粘り気などで年令変化し、血圧はそれによって血圧のオームの法則通りに年令変化していくのである。

実は上の実習の「圧力測定」の結果は、実際の血圧の年令変化(下図)である。

日米での大規模な血圧実態調査の結果をまとめると、人の血圧は上図のように年令変化している。緑の太い線が平均値で、人々の血圧はその周囲20%くらいの範囲に分布している。人の血圧は、80才くらいまでゆっくりと上昇し、80才くらいから下降し始めて、やがて100才くらいで寿命がつきるのである。

この時、体内で血流量と血管抵抗がどう変化しているかを推定する。年令とともに血管抵抗は直線的に増大すると考えられる。血流量は80才くらいまでは心臓に余力があって、あまり減らず、80才くらいから急激に減ると考えられる。

それらの推定から「血圧のオームの法則」で血圧の年令変化を計算すると、上図の緑の線が得られる。これは実際の日米調査の結果と一致している。なぜ一致するのか。それは一致するように血流量と血管抵抗の値を選んだからである。これをシミュレーションと言う。血液循環とはこれ以上でも以下でもない、工業高校の実習でもシミュレーションできる単純な物理現象なのである。

血圧と病気との関係

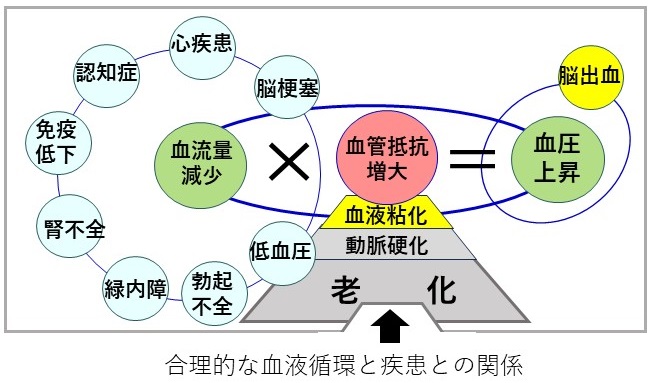

血圧と病気との関係は下図のようになっている。

まず老化で血管が硬くなったり狭くなったりする(動脈硬化)。また、沪過で体内水分量が減り、血液がドロッとして粘り気を増す。この2つの要因で血管抵抗が増大する。心臓パワーがそれに負けてしまうと、血流量が減少する。血流こそが生命活動の根源だから、さまざまな不調が起きてくる。

他方、血流量を維持しようと心臓が頑張ると、「血圧のオームの法則」に従って血圧が上昇し、血管が破れるリスクが増える。しかし破れて怖いのは脳の血管だけである。脳以外で血管が破れても、急にどうということもない。すなわち「高血圧」で怖いのは脳出血だけである。

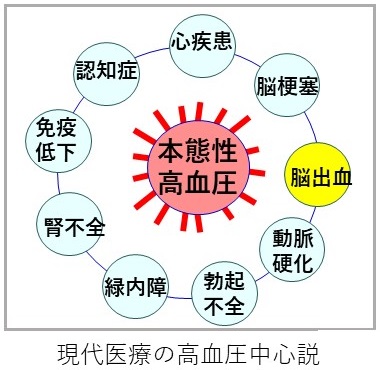

ところが現代西洋医療者たちの脳内には、中心に「高血圧」が祭られている。なんでもかんでも高血圧のせいだという。「その高血圧はどこから来たのか」と問うと、彼らはこぞって「それは分からん」と言い、「それを本態性高血圧と言うのだ」と答えるのである。まるで中世の「地球中心説(天動説)」である(下図)。

血圧が高い方が長生きできる

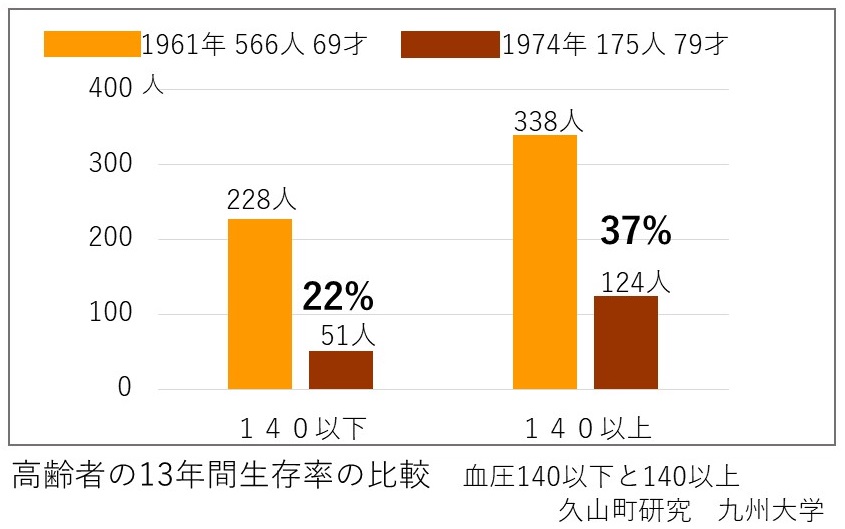

九州大学は50年にわたって、福岡で「久山町研究」という高齢者の疫学的調査をしている。その中に、1961年に平均年令69才だった566人が、13年後の1974年に175人まで減って平均年令79才になった、その血圧別の生存率データがある(下図)。

現行基準では140mmHg以上を高血圧という。調査開始時に高血圧の人が338人、正常血圧の人が228人いた。初めから、高血圧の人が1.5倍も多く生存していたのである。これだけで答えは出ているのだが、それから13年後に、差は124人対 51人と2.4倍となってますます拡大した。年をとっても血流量を維持できる、元気な心臓を持っていた人が、長生きするのである。

血圧降下剤の副作用

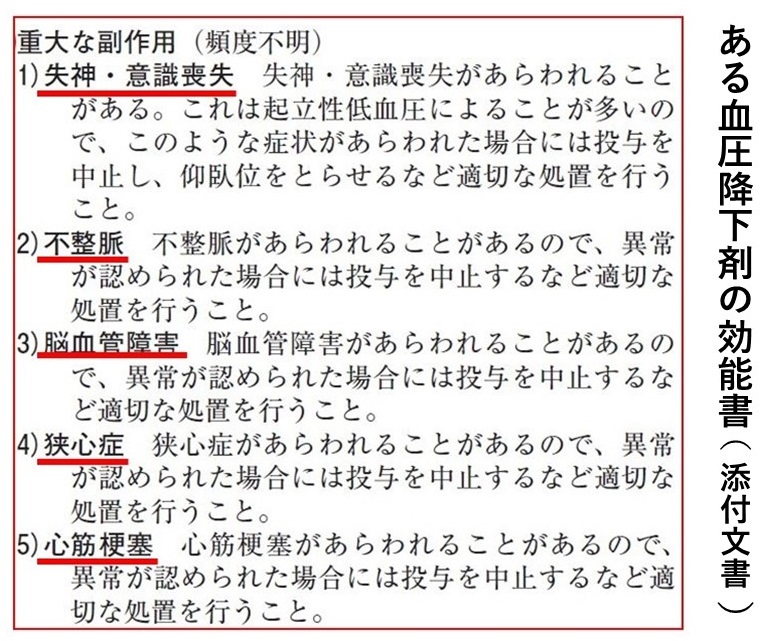

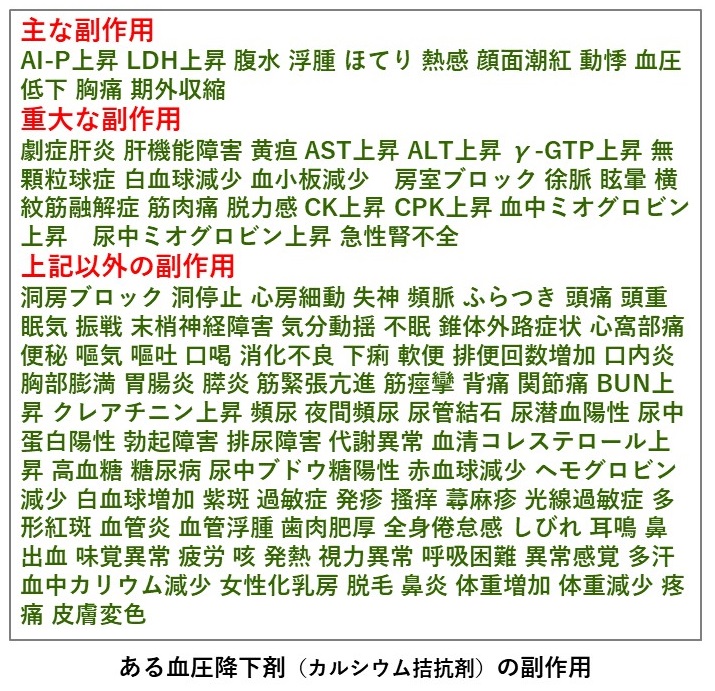

血圧降下剤の効能書きには以下のように副作用が書かれている。

なぜこんな注意書きがあるのか。それはこの薬を多数で試験したときに実際にこういうことが起きたからである。別の血圧降下剤には下図のような注意書きもある。

血圧降下剤は血流量を減らす。血流量が減れば多くの病気が起きてくるのは当然である。

下の血圧とは何か

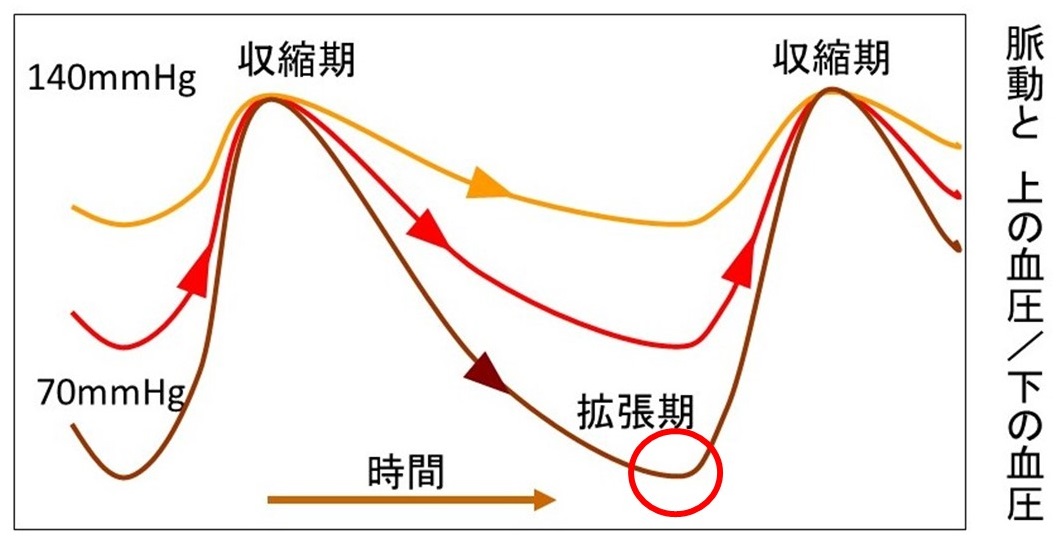

血液循環では、心臓だけでなく動脈もポンプの役割をしている。心臓が収縮して血液を送り出すと、それを受けた動脈は膨らんで圧力が上がる。そのピークが上の血圧(収縮期血圧)である。心臓の拍動が終わると、動脈は血管壁の弾力で縮み始めて、毛細血管に血を送り始める。その間、心臓は休んで(拡張期)いて血液を送って来ないので、動脈の血圧は下がって来る。しばらくすると心臓が次の拍動を始めて、また血液を送ってくる。すると動脈の血圧はまた上がり始める。上がり始める直前の、下がりきった谷底が下の血圧(拡張期血圧)である。

血液循環では、心臓だけでなく動脈もポンプの役割をしている。心臓が収縮して血液を送り出すと、それを受けた動脈は膨らんで圧力が上がる。そのピークが上の血圧(収縮期血圧)である。心臓の拍動が終わると、動脈は血管壁の弾力で縮み始めて、毛細血管に血を送り始める。その間、心臓は休んで(拡張期)いて血液を送って来ないので、動脈の血圧は下がって来る。しばらくすると心臓が次の拍動を始めて、また血液を送ってくる。すると動脈の血圧はまた上がり始める。上がり始める直前の、下がりきった谷底が下の血圧(拡張期血圧)である。

上図は動脈の血圧変動を表している。若いうちの血圧変動を中央の赤い線だとする。年を取ると血圧変動はオレンジ色の線(上の線)のようになる。年を取ると毛細血管の抵抗が増えてきて、動脈から毛細血管に血液を送り込むのに時間がかかるようになる。すると動脈の血圧の下がり方がゆっくりになる。ゆっくり下がってるうちに、次の心臓の拍動が来るので、血圧が十分に下がらないうちに次の上昇が始まる。すると下の血圧は高止まりすることになる。つまり年を取ると下の血圧は上がる。それがオレンジ色の線である。

一方で、年をとると、下の血圧は下がる要素もある。それは血管壁が硬くなってくるからである。 柔らかい容器は伸び縮みして、圧力変動を吸収するが、硬い容器では、圧力変動は吸収されず、激しくなる。例えば右図のような固い容器に液体を入れておいて、圧力をかけた状態にしておくと、ちょっとでも液が漏れると、中の圧力はほぼなくなる。これは容器が固くて縮まないことと、液体が膨張しないことによって、中の液がちょっとでも漏れると容器内に隙間ができるためである。

柔らかい容器は伸び縮みして、圧力変動を吸収するが、硬い容器では、圧力変動は吸収されず、激しくなる。例えば右図のような固い容器に液体を入れておいて、圧力をかけた状態にしておくと、ちょっとでも液が漏れると、中の圧力はほぼなくなる。これは容器が固くて縮まないことと、液体が膨張しないことによって、中の液がちょっとでも漏れると容器内に隙間ができるためである。

血管の場合も、年を取ると血管の壁が堅くなってきて、動脈から毛細血管にちょっとでも血が移ると、動脈の圧力はすぐに下がる。次の拍動までに多く下がるようになるので、上図の茶色の線のように、年を取ると下の血圧は若い時よりも下がり気味になる。

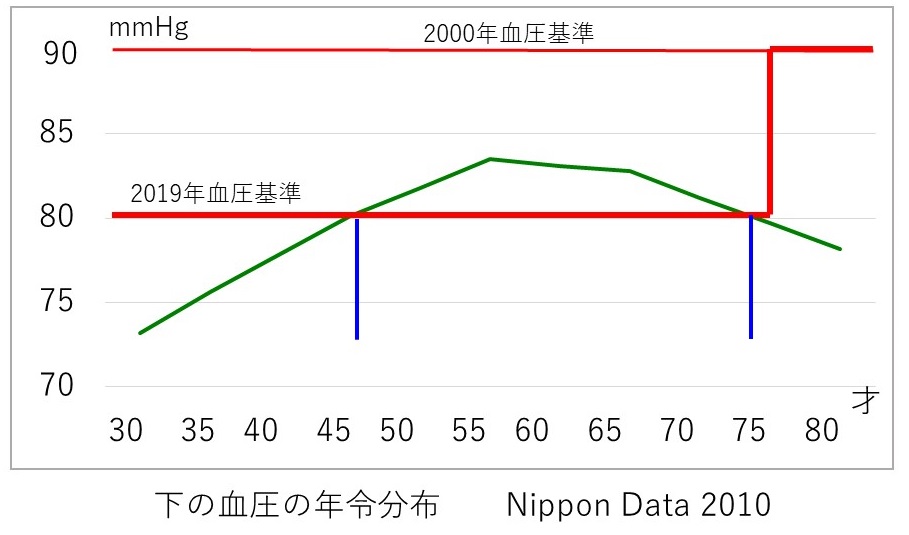

つまり加齢によって下の血圧は、上がる要素と下がる要素がある。では下の血圧は、上がるのか、下がるのか。それには答えがある。下図は日本データ2010の下の血圧の年令分布である。

このように山型になっていて、30才から55才ぐらいまでは下の血圧は上昇してゆく。これは毛細血管が詰まりがちになり、上の血圧が上がり、それに追随して下の血圧も上がっていくからである。これは、まだ血管に弾力があることを示している。ところが55才を過ぎると下の血圧は下がり始める。それは動脈の壁が硬くなってきて、55才の頃はまだ上の血圧は上昇中だが、下の血圧がそれに追随できなくなって、ストン、ストンと早く下がるようになるからである。

2000年の血圧基準は、下の血圧は90以下ということだったので、ほとんどの人は基準値を越えることがなかった。しかし2019年にこれが80に下げられた(ただし75才を過ぎたら90)。すると下の血圧は、45才から75才まで、大半の人が基準値を越えるようになった。

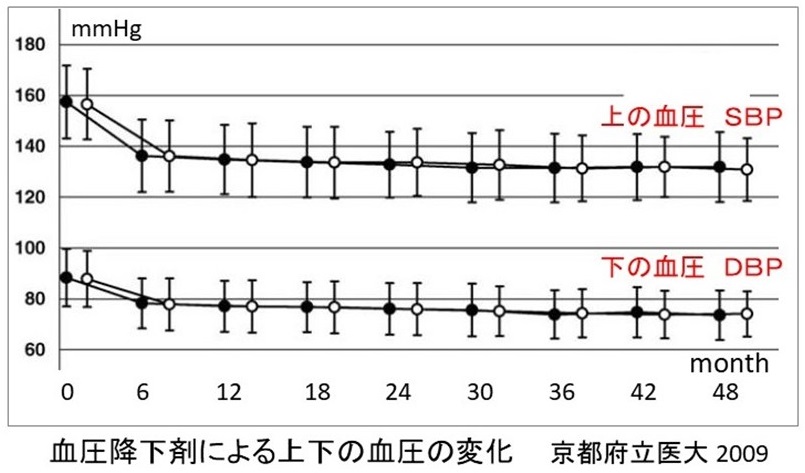

下図は2009年に京都府立医科大学で、3000人を超える対象者に4年間、血圧降下剤を飲ませ続けた結果である。これはノーバルティスファーマ事件という悪名高い事件のデータで、論文は撤回されたのだが、このデータ自体には作為はないと思われる。これを見て分かることがある。それは、下の血圧だけコントロールすることはできないという事実である。上の血圧も下の血圧も同じように20%ほど下がっている。完全に連動しているのである。

下の血圧には意味がない

そもそも血圧が高くて心配なのは脳で血管が破れることだけである。脳の血管は血圧のせいだけで破れるわけではないが、もし血圧のせいで破れるとしたら、それは下ではなく上の血圧のせいである。つまり下の血圧が高いから、何かが危険だということはない。高齢者で下の血圧が高い人は、毛細血管が詰まっており、低い人は動脈の壁が硬くなっている。それだけのことである。しかも下の血圧だけを制御することはできない。だから一般人が下の血圧を気にしても意味がない。

低血圧

血流量 X 血管抵抗 = 血圧

「血圧のオームの法則」で分かるように、低血圧は、血流量が少ないか、血管抵抗が小さいか、のどちらかで起きる。血管抵抗が小さくて低血圧であっても、それは病気ではない。本人は至って元気である。

女性によく起きる低血圧は、心臓に行く微小血管が詰まって、心筋のパワーが弱くなって起きている。これがひどくなって狭心症になると、「微小血管狭心症」と呼ばれる。

女性の微小血管は細くて詰まりやすく、レントゲンなどで見えないのでなかなか診断がつかず、手術もできない。心筋への血流が不足すると、心筋のパワーが落ちて、ますます血流が悪くなるという悪循環になる。これを解決するために現在、「和温療法」と呼ばれる、個人用のサウナで体を温める方法が行われている。しかし体が温まったときは調子が良くなるが、体が冷えてくれば元に戻ってしまう。根本的な解決策は、微小血管内の油汚れなどを除去して、血管抵抗を下げて、血流を良くすることである。磁気活水は油汚れを除去する作用があるので、これを日常的に飲んでいると、微小血管内の油汚れが除去されて血行が良くなる。

血圧の正しい物理学 おわり